Historische Chronik der Jahrhunderte: Maratz und Ungarn im Überblick

Zeitleiste 17. Jahrhundert

Geschichte

18. Jahrhundert – Die Zeit der Wiederbesiedlung und Neugründung

1699

Rückeroberung Ungarns

Die osmanische Herrschaft in Ungarn endete mit der militärischen Rückeroberung und der Vertreibung der Osmanen, die 1699 offiziell besiegelt wurde.

1720

Wiederbesiedlung der entvölkerten Gebiete

Der ungarische Adel beginnt, deutsche Bauern zur Wiederbesiedlung entvölkerter Gebiete einzuladen.

1724

Neugründung und Besiedlung von Maratz / Mórágy

Deutsche Siedler gründeten das Dorf neu, unterstützt durch den Grundherrn und Steuerfreiheit, um die verwüstete Region wiederzubeleben.

1785

Aufhebung der Leibeigenschaft

Kaiser Joseph II. gewährte ungarischen Bauern mehr persönliche Freiheit, ließ jedoch wirtschaftliche Abhängigkeiten bestehen.

Nach dem Ende der jahrzehntelangen osmanischen Herrschaft begann für große Teile Ungarns eine neue Epoche. Mit dem Frieden von Karlowitz im Jahr 1699, der die Vertreibung der Osmanen offiziell besiegelte, öffnete sich der Weg für den Wiederaufbau des Landes. Weite Landstriche waren durch Kriege, Seuchen und Zerstörung entvölkert, und der ungarische Adel suchte dringend nach Menschen, die bereit waren, diese Gebiete wieder zu besiedeln und urbar zu machen.

So begann eine gezielte Anwerbung deutscher Bauern und Handwerker, die in ihrer Heimat häufig unter Überbevölkerung und wirtschaftlicher Not litten. Sie erhielten das Versprechen auf Steuerfreiheit über mehrere Jahre, Landzuteilungen und die Unterstützung durch die Grundherren.

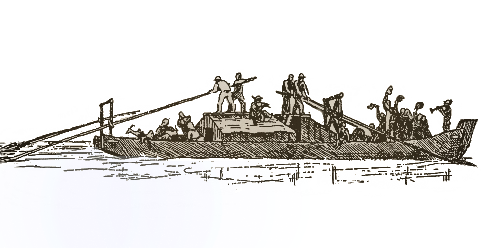

In diesem historischen Kontext kamen schließlich 1724 die ersten deutschen Siedler nach Maratz. Sie stammten größtenteils aus dem Ostertal und reisten die Donau hinunter, um sich hier niederzulassen. Mit viel Mut, Fleiß und Gemeinschaftssinn machten sie das karge, verwüstete Land wieder fruchtbar und legten damit den Grundstein für die jahrhundertelange deutsch-ungarische Kulturgeschichte der Region.

Zeitleiste 18. Jahrhundert

Geschichte

18. Jahrhundert – Die Zeit der Wiederbesiedlung und Neugründung

1699

Rückeroberung Ungarns

Die osmanische Herrschaft in Ungarn endete mit der militärischen Rückeroberung und der Vertreibung der Osmanen, die 1699 offiziell besiegelt wurde.

1720

Wiederbesiedlung der entvölkerten Gebiete

Der ungarische Adel beginnt, deutsche Bauern zur Wiederbesiedlung entvölkerter Gebiete einzuladen.

1724

Neugründung und Besiedlung von Maratz / Mórágy

Deutsche Siedler gründeten das Dorf neu, unterstützt durch den Grundherrn und Steuerfreiheit, um die verwüstete Region wiederzubeleben.

1785

Aufhebung der Leibeigenschaft

Kaiser Joseph II. gewährte ungarischen Bauern mehr persönliche Freiheit, ließ jedoch wirtschaftliche Abhängigkeiten bestehen.

Nach dem Ende der jahrzehntelangen osmanischen Herrschaft begann für große Teile Ungarns eine neue Epoche. Mit dem Frieden von Karlowitz im Jahr 1699, der die Vertreibung der Osmanen offiziell besiegelte, öffnete sich der Weg für den Wiederaufbau des Landes. Weite Landstriche waren durch Kriege, Seuchen und Zerstörung entvölkert, und der ungarische Adel suchte dringend nach Menschen, die bereit waren, diese Gebiete wieder zu besiedeln und urbar zu machen.

So begann eine gezielte Anwerbung deutscher Bauern und Handwerker, die in ihrer Heimat häufig unter Überbevölkerung und wirtschaftlicher Not litten. Sie erhielten das Versprechen auf Steuerfreiheit über mehrere Jahre, Landzuteilungen und die Unterstützung durch die Grundherren.

In diesem historischen Kontext kamen schließlich 1724 die ersten deutschen Siedler nach Maratz. Sie stammten größtenteils aus dem Ostertal und reisten die Donau hinunter, um sich hier niederzulassen. Mit viel Mut, Fleiß und Gemeinschaftssinn machten sie das karge, verwüstete Land wieder fruchtbar und legten damit den Grundstein für die jahrhundertelange deutsch-ungarische Kulturgeschichte der Region.

Zeitleiste 19. Jahrhundert

Geschichte

19. Jahrhundert – Reformen, Revolutionen und Modernisierung

1804–1815

Zeit der Napoleonischen Kriege

Mit der Gründung des Kaiserreichs Österreich im Jahr 1804 und den folgenden Napoleonischen Kriegen begann eine Zeit politischer Umbrüche, die auch in Ungarn wirtschaftliche und gesellschaftliche Spuren hinterließ.

1848–1849

Ungarische Revolution und Freiheitskrieg

Die Ungarische Revolution von 1848 und der anschließende Freiheitskrieg markierten den entschlossenen Versuch des ungarischen Volkes, Unabhängigkeit von der habsburgischen Herrschaft zu erlangen.

1876

Österreichisch-Ungarischer Ausgleich

Der Österreichisch-Ungarische Ausgleich von 1867 schuf die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, in der Österreich und Ungarn weitgehend gleichberechtigt nebeneinander regierten.

ca. 1890

Industrialisierung und gesellschaftlicher Wandel

Ungarn erlebte tiefgreifende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen: Die Industrialisierung führte zu Urbanisierung, neuen Arbeitsformen und wachsenden sozialen Ungleichheiten, während Reformbewegungen und der aufkommende Nationalismus die Forderungen nach politischer Mitbestimmung und nationaler Autonomie verstärkten. Die Revolution von 1848/49 wurde zwar niedergeschlagen, doch der Österreichisch-Ungarische Ausgleich von 1867 schuf die Doppelmonarchie, in der Ungarn weitgehende Selbstverwaltung erhielt. Wirtschaftlicher Aufschwung, Modernisierung der Infrastruktur und die Förderung von Bildung und Kultur prägten diese Phase nachhaltig.

Zeitleiste 20. Jahrhundert

Geschichte

20. Jahrhundert – Kriege, Aufstände und der Weg zur Demokratie

1914-18 & 1920

Erster Weltkrieg und Frieden von Trianon

Der Erste Weltkrieg führte für Ungarn, als Teil der Österreich-Ungarischen Monarchie, zu schweren Verlusten und mündete im Friedensvertrag von Trianon, der das Land um über zwei Drittel seines Territoriums und viele Ungarn in Nachbarländern beraubte.

1941–45 & 1946

Zweiter Weltkrieg und Vertreibung der Deutschen

Der Zweite Weltkrieg brachte Ungarn unter der Allianz mit Nazi-Deutschland schwere Verluste und Zerstörung, gefolgt von der Vertreibung von etwa 200.000 Donauschwaben in den Nachkriegsjahren als Teil der kollektiven Bestrafung.

1956

Ungarischer Volksaufstand

Der Ungarische Volksaufstand war ein heldenhafter, aber blutig niedergeschlagener Freiheitskampf gegen die sowjetische Besatzung und stalinistische Unterdrückung, der die ungarische Identität und den Antikommunismus nachhaltig prägte.

1989

Systemwechsel und Fall des Eisernen Vorhangs

Der Systemwechsel und der Fall des Eisernen Vorhangs markierten Ungarns friedliche Transition von der sozialistischen Diktatur zur Demokratie, symbolisiert durch die Öffnung der Grenze zu Österreich und die Wiederbeisetzung von Imre Nagy.

Der Erste Weltkrieg und der Vertrag von Trianon prägten Ungarn tief, als Teil der Österreich-Ungarischen Monarchie, zu der es schwere Verluste gab, insbesondere durch den Vertrag von Trianon, der das Land um mehr als zwei Drittel seines Territoriums und viele Ungarn in Nachbarländern beraubte. Der Zweite Weltkrieg und die Vertreibung der Deutschen brachten mit der Allianz mit Nazi-Deutschland schwere Zerstörungen und den Verlust von über 500.000 ungarischen Juden sowie die Vertreibung von etwa 200.000 bis 250.000 Donauschwaben in den Nachkriegsjahren als kollektive Bestrafung. Der Ungarische Volksaufstand war ein heldenhafter, aber blutig niedergeschlagener Freiheitskampf gegen die sowjetische Besatzung und stalinistische Unterdrückung, der die ungarische Identität und den Antikommunismus nachhaltig prägte. Der Systemwechsel und der Fall des Eisernen Vorhangs markierten Ungarns friedliche Transition von der sozialistischen Diktatur zur Demokratie, symbolisiert durch die Öffnung der Grenze zu Österreich und die Wiederbeisetzung von Imre Nagy, die einen tiefen Einschnitt in die ungarische Gesellschaft und Identität darstellten.

Zeitleiste 21. Jahrhundert

Geschichte

21. Jahrhundert – EU-Integration, politische Umbrüche und globale Herausforderungen

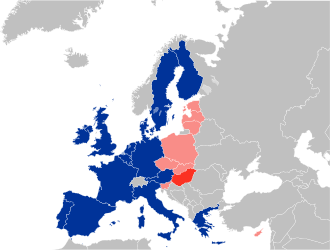

2004

EU-Beitritt

Ungarn trat der Europäischen Union bei, was wirtschaftliche Integration, Zugang zu EU-Förderungen und den Binnenmarkt brachte, brachte jedoch politische Verpflichtungen mit sich, die die Souveränität in Rechtsstaatlichkeit, Umweltstandards und Migration einschränkten und Anpassung erforderten.

2010

Viktor Orbán als Ministerpräsident

ach dem klaren Sieg seiner Partei Fidesz bei den Parlamentswahlen am 11. April 2010 (52,73 % der Stimmen) wählte das neue Parlament Orbán zum Ministerpräsidenten. Dies markierte den Beginn einer Phase zentralisierter Macht, einschließlich der Verfassungsreform 2011

2015

Migrationkrise und Grenzzaun

Die harte Anti-Migrationspolitik, inklusive des Baus eines Zauns an der serbisch-ungarischen Grenze, prägte Ungarns Image als europäischer Außenseiter und machte es zunehmend interessant als Auswanderland für Deutsche, die in der Politik von Viktor Orbán ein Gegenmodell zu Deutschlands liberaler Haltung sehen

2025

Grüdnung von maratz.info

Wir beleben die deutschsprachige Geschichte und Kultur von Mórágy, verbinden Nachfahren mit Wurzeln und zeigen das Dorfleben. Du findest Einblicke in Gründerfamilien, Mórágys Entwicklung, Infrastruktur, Veranstaltungen und Ahnenforschung für persönliche Wurzeln.

Ungarn trat der Europäischen Union bei, was wirtschaftliche Integration, Zugang zu EU-Förderungen und den Binnenmarkt brachte, brachte jedoch politische Verpflichtungen mit sich, die die Souveränität in Rechtsstaatlichkeit, Umweltstandards und Migration einschränkten und Anpassung erforderten. Mit dem Beginn der Regierung unter Viktor Orbán als Ministerpräsident im Jahr 2010, nach einem Parlamentswahlsieg am 11. April mit 52,73 % der Stimmen, startete eine Ministerpräsidentschaft, die eine Phase zentralisierter Macht einleitete, gekrönt durch die Verfassungsreform 2011. Die Migrationkrise und Grenzzaunpolitik 2015 führten zu einer harten Anti-Migrationspolitik, inklusive des Baus eines Zauns an der serbisch-ungarischen Grenze, prägte das ungarische Image als europäischer Außenseiter und machte es zunehmend interessant als Auswanderland für Deutsche, die in der Politik von Viktor Orbán ein Gegenmodell zu Deutschlands liberaler Haltung sahen. Die Gründung von maratz.info im Jahr 2025 belebt die Geschichte und deutschsprachige Kultur von Mórágy, verbindet Nachfahren mit ihren Wurzeln und zeigt das heutige Dorfleben, bietet Einblicke in Gründerfamilien und Mórágys Entwicklung sowie Infrastruktur, Veranstaltungen und Ahnenforschung für persönliche Wurzeln.